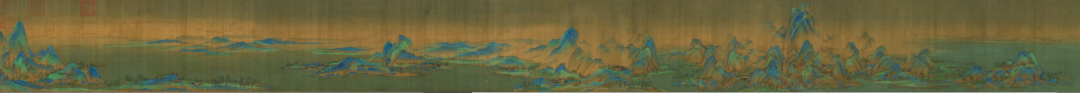

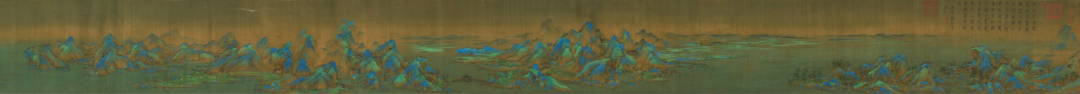

▲春晚上,一首《只此青绿》艳惊四座,自此,《千里江山图》又一次进入国人视野。

虎年春晚的舞蹈《只此青绿》惊艳了世界。舞者们用“静待”“望月”“落云”“垂思”“独步”“险峰”“卧石”等舞蹈动作,将古画《千里江山图》中的青绿设色抽离、表现了出来。

其实,晚会上那段“只此青绿”只是以《千里江山图》为背景所创作的这部舞蹈诗剧中的一段,整出舞剧采用时空交错式的叙事结构,从故宫研究员潜心钻研《千里江山图》开始,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章纲目,一步步走入了作者王希孟的内心。

一卷《千里江山图》,收着整部国人心中的山水大梦,其中的波澜原委。还要回到画中去寻……只此青绿,实在不止青绿。

1

君王的山河构想,少年的精神血气

虽然皇帝做得一塌糊涂,但不得不说,论及中国山水画的高度,宋徽宗必定是站在峰顶上的人。

徽宗在位时,为了专事培养绘画人才、提高翰林图画院画家的综合艺术修养,曾亲设皇家绘画学院——画学,比起单纯的画工,徽宗更重视绘画构思的培养。

进得画学的人,不仅仅学画技,还有文化课要修习,学《说文》《尔雅》《方言》《释名》,所谓“《说文》则令书篆字、著音训,余书皆设问答,以所解艺观其能通画意与否”,可见非常重视提升学子们的综合文化素养。

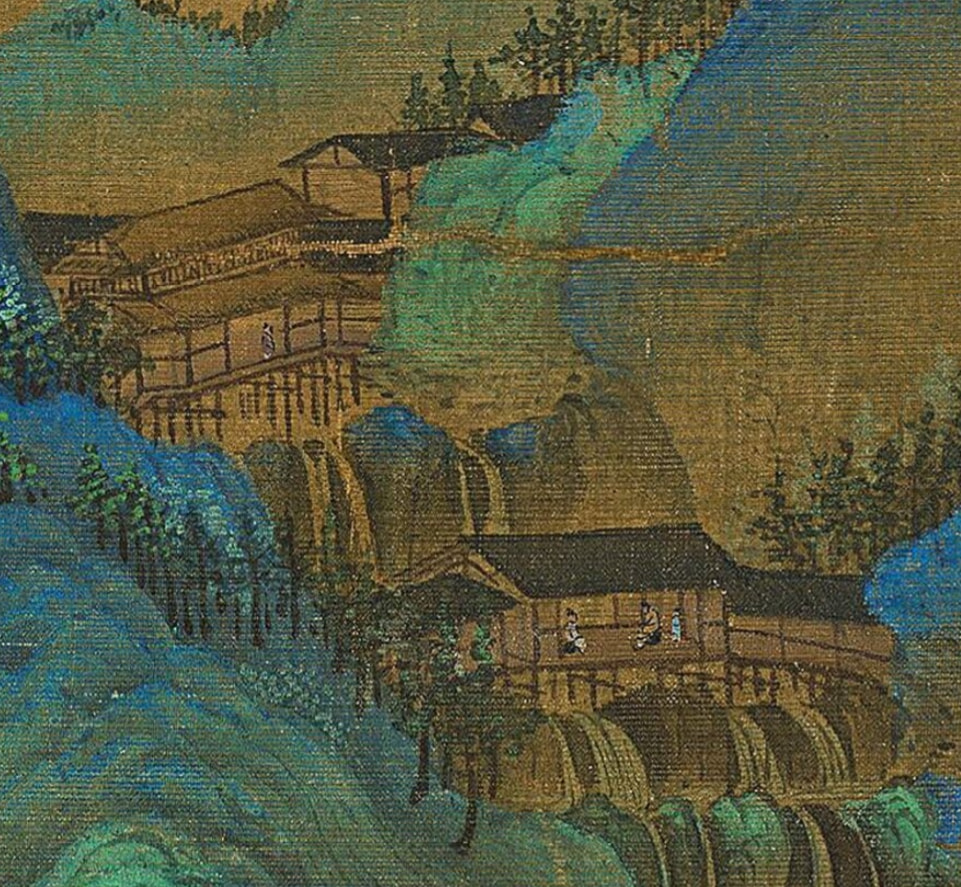

▲宋 李唐 《江山小景图》及其局部 台北故宫博物院藏

李唐曾是徽宗画学学生,因其画纸与徽宗赐给王希孟的画纸为同一规格的织机、一匹同门幅的宫绢,故可侧证此画为北宋时期所作,其风格为徽宗山水派之风格。

徽宗对山水画作的要求,出于自己“丰亨豫大”的审美。在他的政治想象中,“丰亨”是指天下承平日久、府库充盈、百姓丰足;既然如此,就要出现“豫大”,即大兴土木、享受盛世。

虽然用在政治上,这种物质享受观无一利处,但延展在绘画的立意和构思上则更多呈现出了积极的作用:如技法求真、求精、求细,画面则求大、求全、求多,所谓“粉饰大化,文明天下。亦所以观众目,协和气焉(《宣和画谱》卷十五)”正是这种艺术观的详解。

这样的理想,在徽宗的山水画中充分得到展现,如《江雪归棹图》《瑞鹤图》《筠庄纵鹤图》等,而王希孟所做的《千里江山图》卷,正是承徽宗之意——他将自己对山河的想象注入其中。

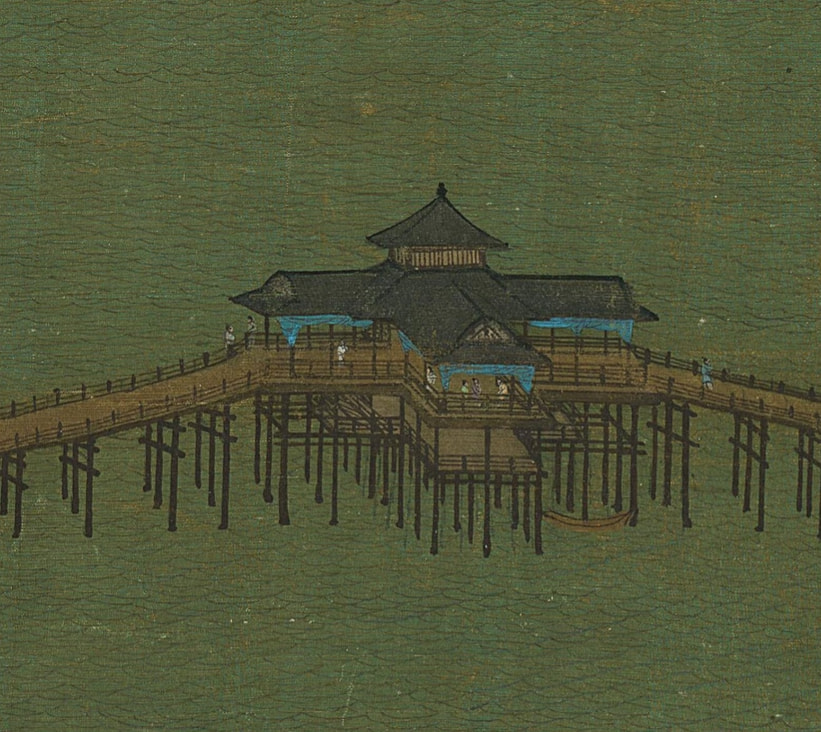

▲宋 徽宗赵佶 《江雪归棹图》及其局部 台北故宫博物院藏

而王希孟的人生,也因这幅画瞬至巅峰,后急速陨落。

有宋诗记载:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精,进得一图便身死,空教肠断太师京”,附注云:“希孟天资高妙,得徽宗秘传,经年作设色山水一卷进御,未几死,年二十余,其遗迹只此(千里江山图卷)耳……”

后世研究者猜测,王希孟多半因为赶工所累,这幅画的面积相当于六十多平方米,算来大概需要大半年甚至更多,而王却赶至半年内完成,这对于少年人而言体力和精力都透支过大。所以他画完不久即大病,约在两三年后病故,年二十出头。

到底是怎样的一幅画,蕴帝王之江山构想、天才少年之全副精神血气呢?

2

在山间·国人的灵思世界

山,在国人胸中往往是一种幻境与现世的通路。

它是文人的“栖身佳处”,如唐庚的《醉眠》:“山静似太古,日长如小年。馀花犹可醉,好鸟不妨眠。世味门常掩,时光簟已便。梦中频得句,拈笔又忘筌”;

它也是家国壮志的化身,如王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”

山中更改寄托着心中神秘的信仰,如刘禹锡的《陋室铭》:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”

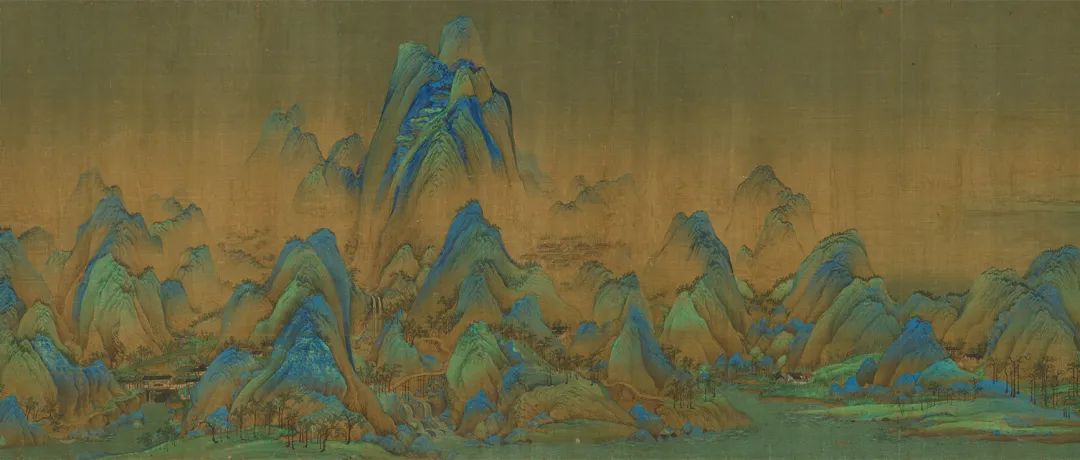

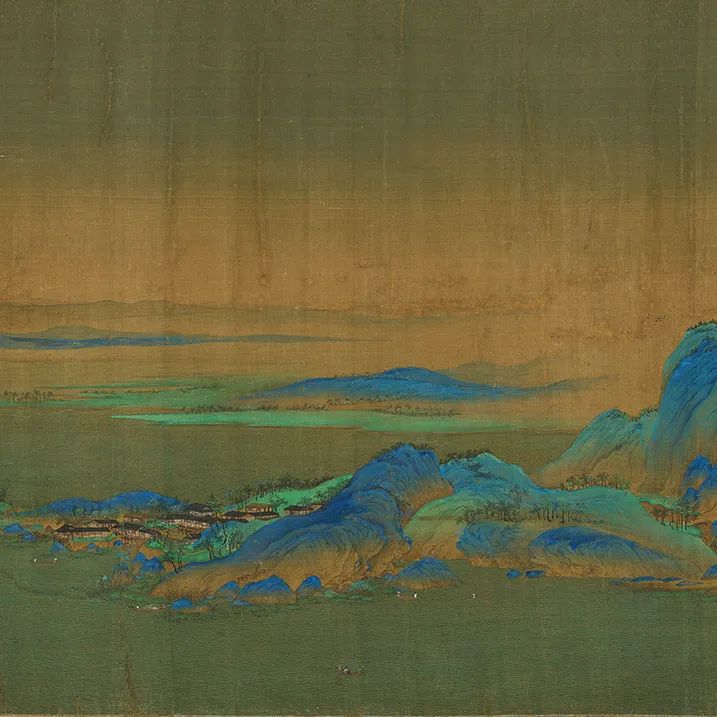

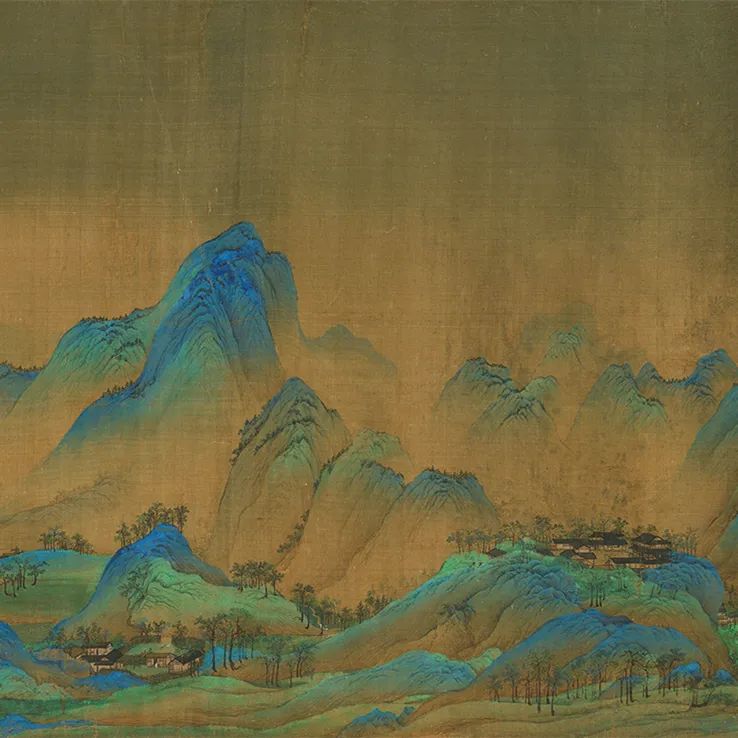

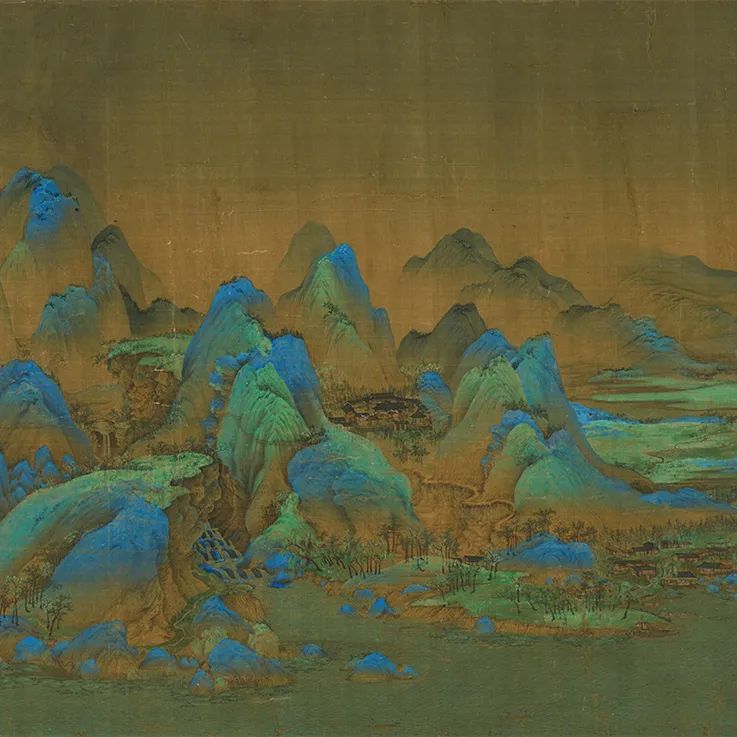

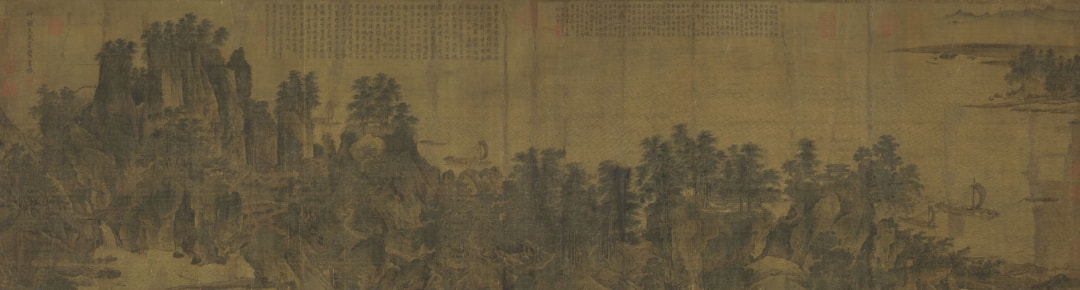

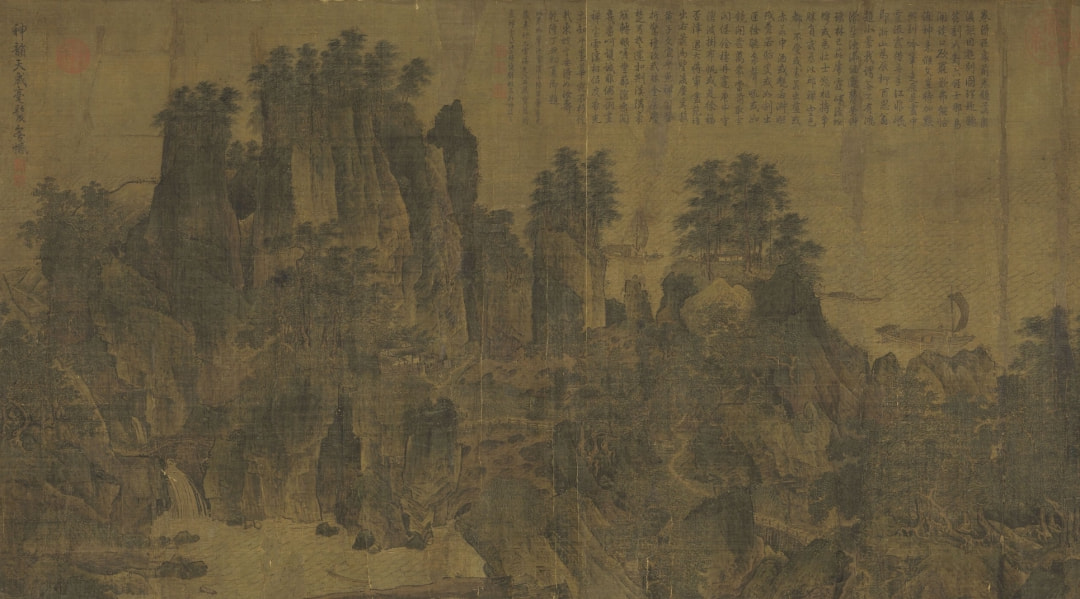

▲北宋 王希孟 《千里江山图》 故宫博物院藏

《千里江山图》是徽宗给王希孟的命题画作,正如研究者所言:“《千里江山图》不仅仅是希孟个人努力的结果,同时也代表了徽宗宫廷绘画的审美趣味”——这其中,是徽宗“丰亨豫大”审美观在山水画中的完整体现。

从大结构分析:画中是雄伟壮观的山脉与苍茫水势的合而为一,纵览全图,群山涌动、江河横流,所谓画幅有限而景境无穷。

全幅构图采用传统国画散点透视法的典型笔法,即略带俯视的角度横向展开的全景式大山大水。